吴英将军事略挖掘二次研究

发布时间:2020/5/19 8:03:04

点击量:3730

文章来源:炎黄修谱网

最后更新时间:2020/5/19 8:03:28

作者:吴朝阳

录入者:

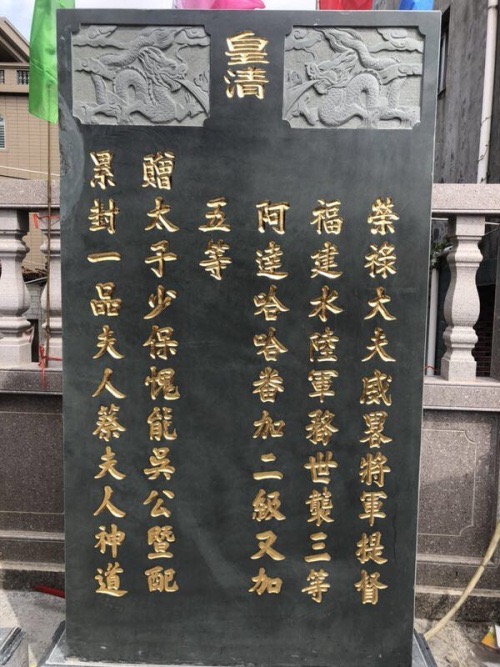

吴英将军生于一六三七年(明崇祯十年)农历十月初八日,卒于一七一二年(清康熙五十一年)农历七月二十四日。乃清初偕施琅收复台湾之爱国名将,其戎马一生,转战南北,遍及台、彭、闽、浙、滇、蜀、赣,功於平定疆土,德於爱恤百姓,先后受封都司、浙江左营先锋提标、中军参将、处州副总兵、同安及兴化府总兵官、平台水师副将、舟山总兵、荣禄大夫、四川军务提督、全省汉兵军务总兵官左都督、福建水陆师提督、世袭阿达哈哈番加五等又加二级等职。

首先介绍南拳作为中国七大拳系之一,在广东、福建一带形成独有的特色。

吴英从小聪颖活泼,小小年纪力量过人,周围乡村小有名气。吴英继承父亲佩辉高超的武术,据晋江大浯塘《蔡氏家谱》记载顺治六年吴英在岳父蔡元顺资助下,结伴内弟蔡碧聪前往白莲寺拜师习武,器械、拳术,随沈拴期学习兵书、中医骨伤。

据史料记载明未进士沈佺期沈佺期继承父亲高超的医术,行医为善。弃官南归隐居在南安县水头白莲寺为反清复明大本营招集各路好汉,吴英和蔡碧聪结伴到南安白莲寺学艺二年后回到大浯塘,内弟蔡碧聪性情刚直,勇力过人。那时海盗猖狂,山匪凶捍,危害百姓,他不愿充伍。力除强盗,安定一方,他在大浯塘自立门庭开设武馆,南少林五祖拳至今在晋江罗山镇英塘村(大浯塘)等地流传至今。

根据《吴英事略》记载顺治八年十五岁吴英家庭由于贫穷,因晋江安平(现安海)战乱不宁,于是遵父母之意,移白沙,投靠厦门表兄家暂息。

据厦门民间传说吴英生活穷困潦倒贩卖私盐为生,曾为饥饿所迫,到万寿宫(原位于开元路中段,现已拆毁)偷食供品。发现一只“虎爪”把盘中的鸡掳往供桌下,忙叫婢女查看。发现一壮汉正在供桌下啃食那只鸡,赖妈妈问明吴英的身世,就收为义子。赖妈妈收吴英为义子后,为吴英做了几套衣服,并叫吴英上街买鞋穿。谁知吴英脚奇大,竟空手而归。于是赖妈妈自己动手为吴英做了一双鞋。吴英感念赖妈妈的恩德,舍不得穿,常将鞋揣在怀里。

吴英身高体壮,赖妈妈推荐义子吴英到儿子帐营,赖妈儿子一见,大喜过望,就把吴英带往军中。先加入郑经的军队,反清复明。立志从戎报国,而且驰骋沙场,英勇善战!

康熙二年(1663)(时年二十七),回泉州投奔清军。康熙十二年(1673)11月,平西王吴三桂发动叛乱,靖南王耿精忠、平南王尚可喜之子尚之信先后呼应,史称“三藩之乱”期间,以台湾为主要基地的南明郑氏集团,多次进攻闽、粤,与清军展开拉锯战。康熙十七年(1678)浙江中军参将吴英奉旨随康亲王入闽,吴英率部在洛阳桥击退刘国轩解泉州之困,收复海澄(今漳州龙海)任福建中军参将。康熙十八年收复泉州洛阳吴英击退刘国轩,随后固守漳州江东桥三个月之久,重新收复失地。特旨因军功卓越升任吴英同安总兵。康熙二十年(1681),“三藩之乱”最终平定。康熙二十二年(1683),吴英奉旨调任兴化总兵,并作为施琅的副手,于当年六月开始攻台时兵分三路献计梅花阵战术直取八罩屿在澎湖海战中,吴英的战船被潮水冲到石头上。此时“贼船火烈,将及公(吴英),副将詹六奇驾小舟”去救吴英,而吴英“以众军在船,义不独存,坚却之。”这种大无畏精神极大地鼓舞了士气,于是“战弥力,贼大败”军队登陆台湾。由于施琅的父亲、弟弟和子侄被郑氏杀害,有三世之仇。吴英却以大局为重忠告施琅:在平台后,“一则不可挟私报复,二则不许杀降,三则严禁抢掠奸淫。”平定台湾后,施琅调京,吴英留镇台湾,为康熙最终统一台湾提供必要条件。据连战之父连横所著《台湾通史》记载,吴英“驻师东宁数月禁暴诘奸,市肆不扰。十八个月后凯旋入觐,温旨嘉奖。康熙二十四年(1685)调任舟山总兵四个月,奉旨吴英擢四川提督镇蜀,凡十一年。在其任内“破吴三桂余党杨善、师九经等,散其众”,使“三藩之乱”再无死灰复燃之机。康熙三十五年(1696)施琅病逝,康熙帝因“念闽海反侧,非宿将不能镇抚”,吴英从四川调回任福建陆路提督,康熙三十七年(1698)改任水师提督驻师厦门,直至去世。

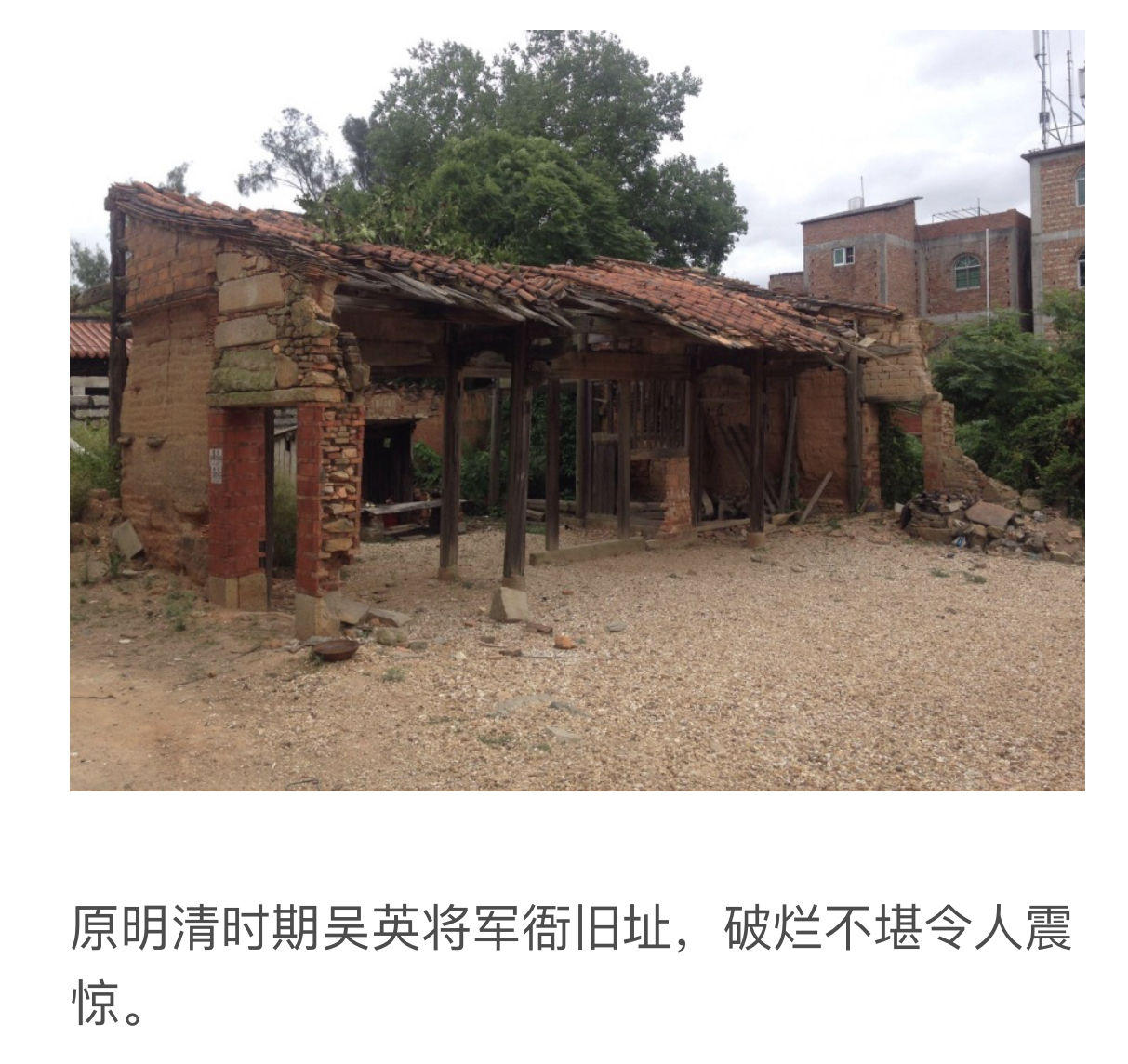

第二次吴英文化研究,第十二代后裔吴朝阳撰写于海南。